| Главная » Статьи » Мои статьи |

Терские казачьи части в составе Вооруженных сил Юга России в марте – ноябре 1919 года Часть 3.

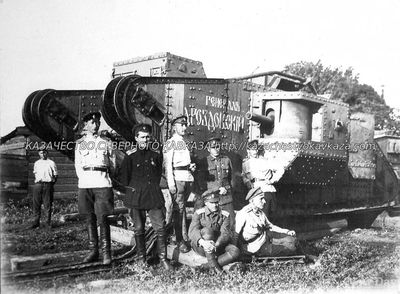

| Терские казачьи части в составе Вооруженных сил Юга России в марте – ноябре 1919 года К 100-летию начала Братоубийственной войны Часть 3. 17 июня распоряжением Главнокомандующего ВСЮР Кавказской армии передавались: 7-я пехотная дивизия генерала Н. Э. Бредова в составе двух полков и пяти батарей; 3 бронепоезда, вооруженных тяжелой артиллерией и 6 танков переброшенных с Харьковского направления. Законченный к этому времени ремонт железнодорожного моста через реку Сал, позволил ускорить переброску на Царицынский фронт тяжелой военной техники. Получив существенное пополнение в живой силе и тяжелом вооружении, командующий Кавказской армией генерал Врангель приступил к подготовке нового штурма Царицынского укрепленного района. 27 июня войска Кавказской армии получили следующую директиву: «Группе генерала Улагая (2-й и 4-й корпуса), 7-я пехотная дивизия, дивизион танков, дивизион бронеавтомобилей и 4 бронепоезда, прорвать фронт противника и, развивая наступление вдоль железной дороги Сарепта –Царицын, овладеть Царицыном с юга.  1-му Кубанскому корпусу, выделив часть сил для обеспечения маневра с севера, наступать в общем направлении на хутор Россошинский – Гумрак, дабы прижать противника к Волге и отрезать ему путь отхода на север…». В ночь на 29 июня 1919 года ударная группа генерал-лейтенанта С. Г. Улагая была построена в боевом порядке западнее железной дороги к югу от деревни Копани: в центре и впереди сконцентрировались 4 танка и 3 бронированных автомобиля; непосредственно за бронечастями находилась пехота – 7-я дивизия и пластуны; в резерве два конных корпуса; на правом фланге 3 бронепоезда и 3-я Кубанская дивизия. На рассвете танки устремились вперед давя проволочные заграждения. Следом за танками двинулась пехота а за ней и кавалерия. Красноармейские части, не выдержав атаки, бросились частью в город Царицын, частью на станцию Воропоново. После непродолжительного боя конница генерала П. Н. Шатилова заняла станцию Воропоново. На правом фланге 3-я Кубанская дивизия при помощи бронепоездов овладела станцией и деревней Бекетовка и отбросила красноармейцев к станции Ельшанка. 1-й Кубанский корпус генерала Покровского после артиллерийской подготовки перешел в наступление на Котлубань и к 16 часам овладел этим укрепленным опорным пунктом, взяв 5000 пленных и 8 орудий. Одновременно части корпуса выйдя на фронт Карповка - Бабуркин заняли хутор Вертячий. Противник отошел на 2-ю укрепленную линию расположенную по высотам южнее и юго-западнее Царицына по линии станция Ельшанка – Крутенькая. К 17 часам ударная группа генерала С. Г. Улагая овладела станцией и селом Ельшанкой и станцией Садовой. На следующий день 30 июня атаки на Царицын возобновились. Ударная группа генерала Улагая снова двинулась в бой. К 17 часам вечера 3-я Кубанская и 7-я пехотная дивизии при поддержки бронепоездов ворвались в город. Одновременно конница генерала П. Н. Шатилова повела наступление на станцию Гумрак, овладела станцией и разгромила противника, пытавшегося здесь задержаться. Преследуя разбитого противника, уже к вечеру 2 июля, части Кавказской армии «сбив неприятеля с высот северного берега реки Пичуга, овладели посадом Дубовка». На левый берег Волги была переправлена 3-я Кубанская казачья дивизия генерала П. П. Мамонова. 2 июля 1919 года в Царицын через Сарепту проследовал отряд командующего Кавказской армией генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. Въехав в город, генерал Врангель издал приказ по Кавказской армии: «Город Царицын. Славные войска Кавказской армии! …Под станцией Великокняжеской вы разбили противника и погнали его к Царицыну. С тех пор, в течение сорока дней, не зная отдыха, вы гнали врага. Ни безводье калмыцких степей, ни палящий зной, ни отчаянное сопротивление врага, к которому беспрерывно подходили подкрепления, не могли остановить вас. В ряде жестоких боев вы разбили 10-ю и подошедшую 11-ю армии противника и, подойдя к Волге, ворвались в логовище врага – Царицын… За все эти сорок дней противник потерял 40 000 пленных 70 орудий, 300 пулеметов; его бронепоезда, броневики и другая военная добыча попали в ваши руки. Ура вам, храбрецы, непобедимые орлы Кавказской армии. слава о новых подвигах ваших пронесется как гром, и весть о ваших победах в родных станицах, селах и аулах заставит гордостью забиться сердца ваших отцов. Жен и сыновей. Генерал Врангель». В самом Царицыне, кроме массы пленных, орудий и пулеметов были захвачены два бронепоезда, 131 паровоз и около 10000 вагонов, из них – 165 классных и 2085 с артиллерийскими и интендантскими грузами. 4 июля 1919 года в город прибыл Главнокомандующий ВСЮР генерал-лейтенант А. И. Деникин и уже на следующий день огласил свою знаменитую «Московскую директиву» о дальнейшем развитии летней кампании 1919 года. Директива представляла собой приказ Деникина от первого лица. Основные положения Московской директивы были следующими: «…Имея конечной целью захват сердца России – Москву, приказываю: 1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов-Ртищево-Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее – Нижний Новгород, Владимир, Москву… 2. Генералу Сидорину, до выхода войск генерала Врангеля, продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин-Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях: а Воронеж, Козлов, Рязань и б) Новый Оскол, Елец, Кашира. 3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав-Брянск. 4. Генералу Добровольскому выйти на Днепр от Александровска до устья, имея в виду в дальнейшем занятие Херсона и Николаева. 5. Генералам Тяжельникову и Эрдели продолжать выполнение ранее поставленных задач. 6. Черноморскому флоту содействовать выполнению боевых задач генералов Тяжельникова и Добровольского и блокировать порт Одессу. 7. Разграничительные линии: а) между группой генерала Эрдели и Кавказской армией – прежняя; б) между Кавказской и Донской армиями – Калач, граница Донской области, Балашов, Тамбов, Моршанск, все пункты для Донской армии; в) между Донской и Добровольческой армиями Славяносербск, Старобельск, Валуйки, Короча, Щигры, Верховье, Узловая, Кашира все пункты для Донской армии; г) между Добровольческойармией и 3-м корпусом северная граница Таврической губернии Александровск. 8. Железная дорога Царицын – Поворино – Балашов предоставляется в общее пользование Кавказской и Донской армиям. 9. О получении донести». Несмотря на излишний оптимизм директивы, не все командующие высшие офицеры Юга России восприняли ее с энтузиазмом. Более того, даже сам генерал Деникин воспринимал ее не как боевой приказ, а как визуальную постановку четкой цели – Москвы, объединяющей вокруг себя все добровольческие силы. Впоследствии в своих воспоминаниях генерал А. И. Деникин запишет: «В сознании бойцов она должна была будить стремление к конечной, далекой, заветной цели. «Москва» была, конечно, символом. Все мечтали «идти на Москву», и всем давалась надежда». «Московская директива» вызвала у некоторых командующих армиями ВСЮР не только недоумения, но и серьезные противоречия. Против директивы выступили командующие Донской и Кавказской армиями, генералы В. И. Сидорин и П. Н. Врангель. Так, генерал Врангель назвал «Московскую директиву» роковой ошибкой Деникина, полагая, что армиям Юга России в тот момент было необходимо укрепление рубежей Екатеринослав – Царицын и прорыв к Волге на соединение с войсками адмирала Колчака. Однако Деникин и его ближайшие сторонники: командующий Добровольческой армией В. З. Май-Маевский, начальник штаба ВСЮР И. П. Романовский, командующий 1-м армейским корпусом А. П. Кутепов - считали вариант похода на Москву единственно верным. По окончанию Царицынской операции решением Главнокомандующего ВСЮР генерала А. И. Деникина из состава Кавказской армии были выведены 7-я пехотная дивизия, 2-я Терская казачья дивизия, Осетинский конный полк, а также Терский пластунский и Осетинский батальоны. Взамен их генералу Врангелю была передана 2-я Кубанская пластунская бригада. Одновременно прошли и кадровые перестановки. Так генерал Я. Д. Юзефович был назначен командира формируемого 5-го кавалерийского корпуса, вместо него начальником штаба Кавказской армии был назначен генерал П. Н. Шатилов. Командиром 4-го корпуса был назначен генерал С. М. Топорков, командовавший до этого 1-й Терской казачьей дивизией. Преследую отступающего противника по Саратовскому тракту вдоль Волги, части 1-го Кубанского корпуса генерала Покровского 6 июля своими передовыми частями овладели поселком Балыклеей, в 90 верстах от Царицына наверх по Волге. До Камышина оставалось 70 верст. Потерпев поражение под Царицыном, командующий Южным фронтом В. Н. Егоров стал стягивать к Камышину подкрепления для своей разбитой 10-й армии, выпросив для этого у Реввоенсовета республики несколько дивизий с соседних фронтов. Этими силами 7 июля 1919 года Красноармейское командование преградило путь наступающим частям 1-го Кубанского корпуса. Предпринятые в последующие дни атаки с фронта и фланга укрепленной позиции наглядно показали невозможность овладеть Камышином силами одного корпуса. Командующий Кавказской армией решает направить в поддержку генерала Покровского 4-й конный корпус. Бои за Камышин продолжались более 3-х недель. 10 июля 1919 года генерал Врангель издает специальную директиву, в которой дает следующие распоряжения: «а) 1-му Кубанскому корпусу генерала Покровского, протянув свой левый фланг до реки Иловли, временно до выхода 4-го конного корпуса на указанную ему линию – перейти к активной обороне; б) 4-му корпусу (1-я конная и Сводно-горская дивизии) под командованием генерала Успенского (генерал С. М. Топорков к этому времени еще не успел сдать свою 1-ю Терскую дивизию, находящуюся в распоряжении Добровольческой армии, и вступить в командование корпусом), выйдя через деревни Грязная – Зензеватка к реке Иловля, развернуться между этой последней и рекой Медведицей, на фронте Гусевка – Даниловка, имея задачей в дальнейшем наступлении выйти на фронт Камышин – Красный Яр; в) 2-му Кубанскому корпусу (2-я Кубанская дивизия и 9-й пластунский батальон), под командой генерала Говорущенко, оставаясь в резерве командующего армией, перейти в район Дубовки». До завершения Камышинской операции в оперативном подчинении командующего Кавказской армии находились части 1-го Донского отдельного корпуса (3-я и 4-я Донские пластунские и 10-я и 14-я конные бригады) и 2-я Терская казачья дивизия. В начале июля командир 2-й Терской казачьей дивизии докладывал, что дивизия, ведя боевые действия, из Донской области, вошла в пределы Саратовской губернии». Вплоть до 24 июля Кавказская армия вела упорные бои, стремясь овладеть подступами к Камышину. К рассвету 25 июля войска заняли исходные для атаки противника расположения: 1-й Корпус – против укрепленной позиции противника, тянувшейся от берега Волги через Варкин, Щепкин на Липовку; 2-й Корпус у Балыклеи; 4-й Корпус – на правом берегу реки Иловли на фронте Рыбинское – Романов. На рассвете 25 июля части Кавказской армии атаковали противника. Группа генерала Покровского состоявшая из 1-го и 2-го Кубанских корпусов, стремительно атаковав противника с юга, смяла его укрепленные позиции на всем фронте и погнала на север. Преследуя противника, казаки 2-й Терской дивизии выбили красноармейцев из укрепленной позиции в селе Ежовка. При этом было захвачено 2 орудия и 1125 пленных и 12 пулеметов. 4-й Конный корпус совместно с 10-й Донской конной бригадой атаковали позиции расположенные на левом берегу ручья Березовый и опрокинув противника пустились преследовать его до Саломатино и Таловки и взяв более 2000 пленных, орудия и пулеметы. В бою 26-го июля у деревни Грязнухи был разбит красноармейский батальон пехоты. Противник потерял пленными 800 человек во главе с командиром батальона. Был прорван фронт и дана была возможность соседним частям выйти в тыл Камышанской группе противника. И 27 июля, в бою под Камышином 2-я Терская дивизия овладела железнодорожным мостом через реку Иловлю, заняла деревни Грязнуха и Ельховка, откуда продолжала преследование красных на Ельшанку. Бой отличался крайним ожесточением, красные дрались отчаянно, не сдаваясь в плен. Пленных было захвачено всего лишь около 500 человек. В то же время 4-й Конный корпус занял район Барановское-Кокушкин, а 10-я Донская конная бригада заняла деревню Моисеево.  28-го июля 2-я Терская дивизия вышла в глубокий тыл Камышенской группы красных, заняв деревню Липовки и, атаковав противника с тыла, отрезала ему путь отступления. В результате боя было захвачено около 8.000 пленных, 26 орудий и обоз на протяжении 40 верст с многочисленными боевыми и интендантскими запасами, «учесть которые было невозможно вследствие быстрого продвижения дивизии вперед в погоне за отступающей конницей противника». В то же день под ударами 1-го и 2-го Кубанских корпусов пал Камышин. Многие красноармейские части, окруженные со всех сторон под Камышиным и прижатые к Волге, были почти полностью истреблены, уцелевшие искали спасение в бегстве. Камышинская операция, по сути, явилась апогеем в боевых действиях Кавказской армии. Выполнить захват Саратова, Балашова и Лихой у Кавказской армии уже не хватало сил. Все ее части имели теперь одну треть первоначального состава, с которым они начали поход от станции Великокняжеской на Маныче к Царицыну на Волге. В этих боях к осени 1919 года был убит генерал П. П. Мамонов а генерал В. З. Савельев получил тяжелое ранение в голову. После Камышинской операции терские части были сильно потрепаны. И серьезной боевой силы не представляли. 2-я Терская дивизия была сведена в бригаду и насчитывала всего лишь около 520 шашек. 8 августа Врангель «приказал благодарить» в числе прочих и 2-й Терский полк за «их доблестную и лихую работу в боях под Камышином 27 июля 1919 г.». 12 августа, в преддверии переброски части в Добровольческую армию, генерал Врангель встретился с командиром 2-й Терской дивизии полковником Т. И. Остроуховым. При встрече генерал поблагодарил не только лично полковника, но и «приказал передать глубокую благодарность» дивизии за «ее лихую самоотверженнейшую работу, а в последние дни особенно, при взятии Камышина». Так же барон выразил сожаление, что не может лично «за поздним временем» увидеть дивизию и пожелать ей «в новом месте заслужить такую же славу, какую она завоевала в Кавказской армии». 17 августа 2-я Терская дивизия из Царицына была переброшена на другой фронт, где вошла в состав Добровольческой армии. И тогда же 17 августа генерал Врангель отдал прощальную телеграмму: «С первого дня сформирования Кавказской армии 2-я Терская казачья дивизия не выходя из тяжелых но победных боев прошла трудный путь по безводным калмыцким степям, всюду гоня перед собой врага. Бои на Маныче, на Сале, на Есауловском и Курмоярским Аксаях – славны этапы победного пути к Царицыну, не устоявшему перед доблестью кавказских орлов. За Царицыном пал Камышин и славные терцы покрыли себя новой славой. Волей Главнокомандующего Кавказская армия расстается с вами. Рад засвидетельствовать, что всегда и всюду терцы остались верны заветам своих славных предков и в непрестанных боях Кавказской армии поддержали свое войско. Ныне расставаясь с доблестной 2-й Терской казачьей дивизией от лица службы приношу свою глубокую благодарность командовавшему дивизией полковнику Остроухову, всем начальствующим лицам и орлам-терцам. У верен, что и на новом фронте они поддержат свое славное боевое прошлое. Генерал-лейтенант барон Врангель». Там временем, советское командование спешно перебрасывало резервы и подкрепления, чтобы не только остановить, но и отбросить войска Кавказской армии генерала П. Н. Врангеля от Камышина и возвратить Царицын. Численность войск Южного фронта Красной армии В. Н. Егорова составляла к 15 августа 150500 штыков, 23700 шашек, 719 орудий и 3197 пулеметов; а также в укрепленных районах насчитывалось 35000 штыков и шашек при 129 орудиях и 184 пулеметах, в запасных частях – свыше 50000 человек. В течение всего июля 1919 года советское командование сосредоточило между рекой Волгой и Балашовым ударную группу В. И. Шорина следующего состава: 1) IX Красная армия – 14, 23 и 36 стрелковые дивизии – общим количеством около 13 тысяч штыков и 5500 шашек при 360 пулеметах и 70 орудиях; 2) Х-я Красная армия – 32, 37, 38 и 39 стрелковые дивизии, 4-я кавалерийская дивизия – всего около 12 тысяч штыков и около 3000 дивизионной и 3500 стратегической конницы при 320 пулеметах и 88 орудиях; 3) резерв группы – 56 и 28 дивизии с Казанской крепостной бригадой, всего около 21 тысячи штыков, 400 пулеметов и 86 орудий. Всего в ударной группе – около 46 тысяч штыков, 12 тысяч шашек, 1080 пулеметов и 244 орудий. Из остальных VIII-й, XIII-й и XIV-й Красных армий Южного фронта была выделена вспомогательная группа советских войск под командованием военспеца генерала В. И. Селивачева. В эту группу вошли: 1) VIII-я армия – 12, 13, 15, 16,33, 40 и 31-я стрелковые дивизии в общем количестве 24 тысячи штыков 3500 шашек при 1170 пулеметах и 193 орудиях; 2) из состава XIII-й армии вошли – 3 и 42 дивизии в количестве 8800 штыков 450 шашек, при 237 пулеметах и 58 орудиях. Всего в группе генерала Селичева было 32 тысячи штыков около 4000 шашек, 1407 пулеметов и 251 орудие. Эта группа должна была навалиться на левый фланг Донской армии между Лисками и городом Короча. Как видно из приведенных данных в ударной группе В. И. Шорина и в группе генерала В. И. Селивачева было сосредоточено 78000 штыков, 16000 шашек, 2487 пулеметов и 495 орудий. На них была возложена задача – раздавить Кавказскую и Донскую армии, при чем генерал Селивачев должен был отрезать Донскую армию от Украины, а Шорин – быстрым движением на город Царицын должен был перехватить пути отступления Кавказской армии на Кубань. При успешном реализации этого плана, Красной армии оставалось бы разбить Добровольческую армию Май-Маевского на Украине. Командованию Вооруженными Силами Юга России стало известно о готовящемся контрнаступлении, были приняты меры. 10 августа 1919 года 4-й Донской конный корпус генерала К. К. Мамонтова на стыке VIII-й и IX-й Красных армий прорвал фронт, вышел в тыл Южному фронту и начал двигаться на Тамбов. Использованные источники и литература: 1. Бандурка Ф. И. Записки казачьего врача. – Краснодар: Вишера, 2013. 2. Бикс П. И. Дневник военных действий в каменноугольном бассейне (с 24 марта (6 апреля) по 29 марта (11 апреля) 1919 г.). // Дроздовский и дроздовцы. /Под ред. В. Ж. Цветкова. – М.: Посев, 2006. 3. Буденный С. М. Пройденный путь. Кн. 1. – М.: Военное издательство министерства обороны СССР, 1958. 4. Варнек Т. А. Воспоминания сестры милосердия.//Доброволицы. Под ред. Т. В. Есина. – М.: Русский путь, 2014. 5. Власов А. А. О бронепоездах Добровольческой армии. //Вооруженные силы на Юге России. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2003. 6. Врангель П. Н. Воспоминания. – М.: «Вече», 2012. 7. Газ. «Доброволец». № 25. 29 марта 1919 г. 8. Газ. «Доброволец». № 59. 13 мая 1919 г. 9. Газ. «Доброволец». № 138. 20 августа 1919 г. 10. Газ. «Доброволец». № 143. 25 августа 1919 г. 11. Газ. «Кавказская газета». № 7. 25 сентября 1919 г. 12. Газ. «Кавказская газета». № 11 (91). 15 января 1920 г. 13. Газ. «Неделимая Россия». № 5. 25 июня 1919 г. 14. Газ. «Терский казак». № 31 (295). 13 февраля 1920 г. 15. Газ. «Терский казак». № 38 (297). 18 февраля 1920 г. 16. Газ. «Терско-Дагестанский вестник». № 41. 18 мая 1919 г. 17. Газ. «Терско-Дагестанский вестник». № 53, 2 июня 1919 г. 18. Газ. «Терско-Дагестанский вестник». № 133. 8 сентября 1919. 19. Газ. «Терско-Дагестанский вестник». № 146. 25 сентября 1919 г. 20. Газ. «Терско-Дагестанский вестник». № 149. 28 сентября 1919 г. 21. Газ. «Терское эхо». № 74. 30 апреля (13 мая) 1919 г. 22. Газ. «Терское эхо». № 93. 24 мая (6 июня) 1919 г. 23. ГАРФ, ф. Р-440, оп. 1, д. 10. 24. ГАРФ, ф. Р-446, оп. 2, д. 32. 25. ГАРФ, ф. Р-5351, оп. 1, д. 2. 26. ГАРФ, ф. Р-5351, оп. 1, д. 3. 27. Гражданская война. 1918-1921. В 3т. Т. III. Оперативно-стратегический очерк боевых действий Красной армии. – М.; Л.: Отдел военной литературы, 1930. 28. Гражданская война в СССР: в 2-х т. /Под ред. Н. Н. Азовцева. Т. 2. – М.: «Воениздат», 1980-1986. 29. Де-Витт Д. Терские казаки. //Военная быль. № 47, март 1961. 30. Деникин А. И. Поход на Москву. – Киев: «Военное издательство», 1990. 31. Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 3. ТТ. 4, 5. Вооруженные силы Юга России. – М.: Айрис-Пресс, 2006. 32. Джамбулатов Р. Т. Революция и Гражданская война на Тереке. (Хасав-Юртовский округ и Кизлярский отдел). – Махачкала, 2012. 33. Егоров А. И. Разгром Деникина. – М.: Вече, 2012. 34. Елисеев Ф. И. С хоперцами. //Дневники казачьих офицеров. /Под ред. П. Н. Стрелянова-Калабухова. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. 35. История Гражданской войны в СССР. В 5 тт. Т. 4. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. 36. Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 2. 2-е изд., уточн. – М.: Политиздат, 1990. 37. Кравченко В. М. Дроздовцы в боях зимой и весной 1919 года. //Вооруженные силы на Юге России. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2003. 38. Краткий военно-исторический обзор боевых дел Кавказской армии 1-го конного корпуса и 1-й дивизии под командой Генерала Врангеля за период с августа 1918 г. по август 1919 г. Воспоминания участников славных боевых дней армии. – Царицын, 1919. 39. Кравченко В. М. Дроздовцы в боях зимой и весной 1919 года. //Вооруженные силы на Юге России. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2003. 40. Леонтьев А. М. Марковцы-артиллеристы на Донбассе. //Вооруженные силы на Юге России. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2003. 41. Летопись революции. Журнал Истпарта ЦККП(б) Украины. – Харьков: Государственное издательство Украины, 1931. № 4. 42. Мушкатеров Н. В., Сысоев П. С. Оборона Астрахани в 1918-1919 гг. – Астрахань: Издательство газеты «Волга», 1957. 43. Оприц И. Н. Лейб-Гвардии Казачий Ея Величества полк в годы революции и Гражданской войны 1917-1920 гг. //Лейб-казаки. – М.: Вече, 2008. 44. Пронин Д. Ф. Записки дроздовца-артиллериста. //Вооруженные силы на Юге России. – М: ЗАО «Центрполиграф», 2003. 45. Пыльцын Ю. С. 1-я Терская казачья дивизия в Донецком бассейне (1919 г.). //Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2018. Вып. 80. 46. Пыльцын Ю. С. Терские казачьи части в составе Вооруженных сил Юга России и Русской армии П. Н. Врангеля (1919-1920 гг.). Диссертация магистра истории. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцына. – Екатеринбург, 2015. 47. РГВА, ф. 40167, оп. 1, д. 5. 48. РГВА, ф. 40201, оп. 1, д. 5. 49. РГВА, ф. 40201, оп. 1, д. 8. 50. РГВА, ф. 40201, оп. 1, д. 11. 51. РГВА, ф. 40201, оп. 1, д. 17. 52. РГВА, ф. 40201, оп. 1, д. 21. 53. РГВА, ф. 40201, оп. 1, д. 23. 54. РГВА, ф. 40201, оп. 1, д. 27. 55. Трагедия казачества. Очерк на тему: казачество и Россия. //Коллективное авторство. В 4-х частях. Ч. 2. Прага, 1934. 56. Уильямсон Хадлстон Ноэль Хедворт. Прощание с Доном. Гражданская война в дневниках британского офицера. 1919-1920. – М.: Центрполиграф, 2007. 57. Фостиков М. А. Дневник. // Дневники казачьих офицеров. /Под ред. П. Н. Стрелянова-Калабухова. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. 58. Шкуро А. Г. Записки белого партизана. /Трагедия казачества. – М., 1994. Кандидат исторических наук Э. В. Бурда Иллюстрации: 1 Один из танков Добровольческой армии. 2. Командующий Кавказской Добровольческой армией генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель. ПРИ КОПИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА САЙТ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА! | |

| Просмотров: 11835 | |

| Всего комментариев: 0 | |